ピッチで戦う選手やスタッフの素顔や魅力を、アルディージャを“定点観測”する記者の視点でお届けする本コーナー。今回は、大宮アルディージャとともに歩むことになったレッドブルグループのチームがどのようなフィロソフィの下で運営されているのか、欧州サッカーに造詣の深いスポーツライターの木崎伸也さんに紹介していただきました。

【ライターコラム「春夏秋橙」】木崎 伸也

サッカー界の常識を覆してきたレッドブルグループのフィロソフィ

サッカー界にレッドブル帝国を築く

レッドブルの創業者、ディートリッヒ・マテシッツはかつてこんな名言を残した。

「レッドブルのための市場は存在しない。我々が創造するのだ」

自分たちの力で市場を創る――。レッドブル社はまさにその哲学を栄養ドリンク業界だけでなく、スポーツ業界でも実践し続けてきた。

当初、力を入れていたのはオートバイ、マウンテンバイク、スノーボード、フリークライミングといった「エクストリームスポーツ」だった。新競技が持つ勢いが、商品のブランドイメージとマッチすると考えたのだろう。スタントマンや冒険家も支援した。

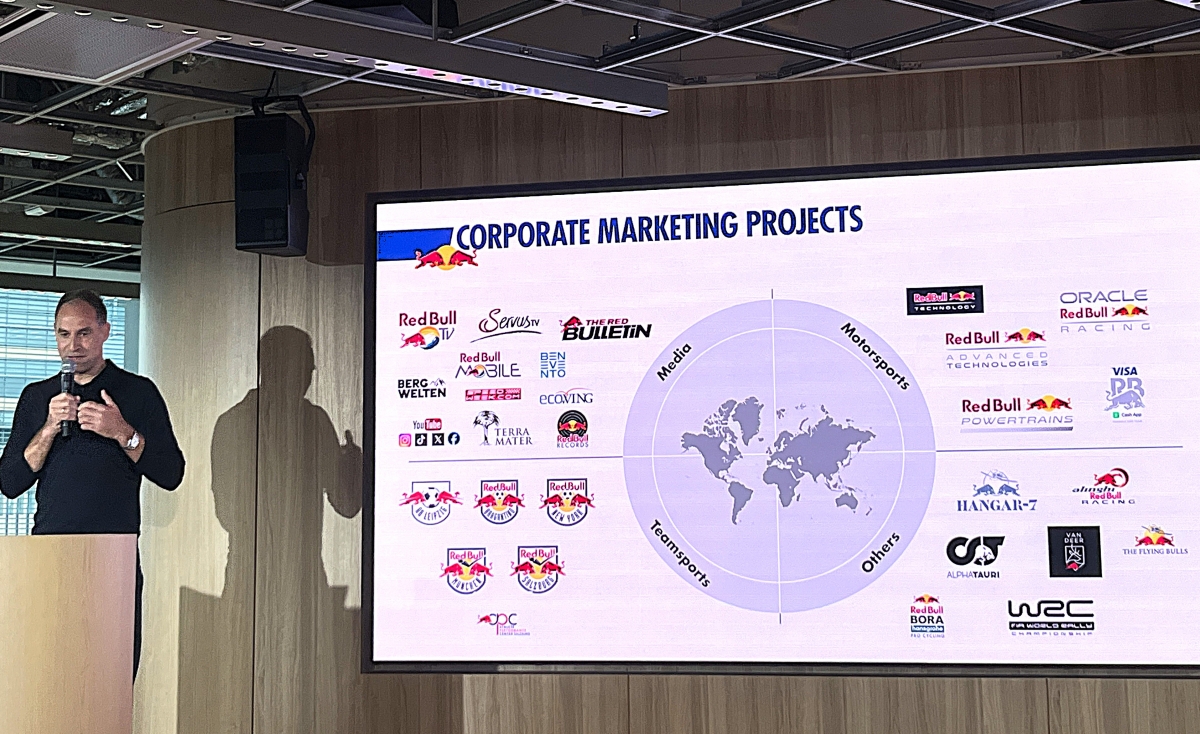

レッドブル本社はオーストリアのザルツブルク郊外にあり、社屋は火山の形をしている。マテシッツが「マグマのエネルギーをみんなで吸収したい」と考えたからだ。レッドブルは商品の製造や輸送は他の会社や子会社に委託しており、本社はマーケティングや新商品開発に特化している。つまり彼らにとってマーケティングこそが本業であり、市場戦略に並々ならぬ情熱を持っている会社なのだ。

その情熱がサッカーに向くのは時間の問題だった。2005年、レッドブルは財政危機に陥っていたオーストリア1部のFCアウストリア・ザルツブルクを買収し、翌年にMLSのニューヨーク/ニュージャージー・メトロスターズを買収。前者はFC「レッドブル・ザルツブルク」、後者は「ニューヨーク・レッドブルズ」として新たなスタートを切った。

さらに選手発掘を目的としてガーナとブラジルにもクラブを保有し、2009年にドイツ5部クラブの運営権を手に入れて「RBライプツィヒ」を設立(のちにガーナのクラブは手放し、現在ガーナでは育成機関と提携するのみ)。突如としてサッカー界に「レッドブル帝国」を創造した。今でこそマルチクラブオーナーシップが当たり前の時代になったが、その先駆けとなる取り組みだった。

ラングニックが植え付けたフィロソフィ

そして2012年7月、次の転機が訪れる。ドイツで「教授」の異名を持つ戦術家、ラルフ・ラングニック(現オーストリア代表監督)をレッドブル・ザルツブルクとRBライプツィヒのスポーツディレクターに抜擢したのだ。

ラングニックは培ったノウハウをすべて注ぎ込み、クラブの「設計者」になった。グループ全体で強化方針や戦術を統一するために、さまざまな指針を打ち出したのである。

たとえば「8秒ルール」。「ほとんどのゴールはボール奪取後から5秒から10秒の間に生まれている」と分析し、数秒以内にシュートを打つフィロソフィを打ち出した。

ラングニックは業者に、残り秒数がデジタル表示される「カウントダウン時計」を特注。0秒になると大きなビープ音が鳴るというもので、ザルツブルクとライプツィヒの練習場に導入され、今でも使われている。

正確に言うと、8秒にこだわりはなく、のちにラングニックがライプツィヒの監督になったときにはカウントダウン時計を5秒に設定した。とにかく早く打つ意識が大事なのである。

プレッシング方法も整備した。守備時はボールを基準にフィールドプレーヤー全員がピッチの約4分の1に集まり、ボールに激しくアタックする。最終ラインの設定が極めて高いため、センターバックには突出したスピードが求められる。

ティモ・ヴェルナー(現トッテナム)はライプツィヒ時代にラングニックのスタイルをこう説明したことがある。

「ラングニック監督は極端なフィロソフィを持っている。相手に向かう際はフルスプリントで走る。まるで飢えた猟犬のように。そしてボールを奪ったらハイテンポで相手ゴールに向かって行くんだ」

いつしかライプツィヒのプレッシングは欧州一と呼ばれるようになり、「RBのDNA」はブランドになった。

ゴール前に人数をかけてカオス的状況を作り、その混乱からハイプレスでボールを回収して得点を決めるスタイルのため、「コントロールされたカオス」とも呼ばれている。

ドイツの名門クラブとなったライプツィヒ

さらにラングニックがすごかったのはピッチ内だけでなく、ピッチ外にも哲学を落とし込んだことである。

ライプツィヒでは2015年に3500万ユーロをかけてプロと下部組織のためのトレーニングセンターを建設。毎日微量の血液を採取して疲労度を測り、個別に練習量を変える体制を整えた。足がつるのを防ぐために、ハーフタイムにはナツメヤシやミネラルの飴を提供した。

また、ライプツィヒの補強方針として「23歳以下」という条件を設定。のちに条件を緩めて中堅も獲得するようになるが、当初は徹底して守り、今でも「ポテンシャルが高い若手を羽ばたかせるクラブ」という方針は変わらない。

ライプツィヒは2015-16シーズンにドイツ2部で2位になって1部への初昇格を果たすと、2016-17シーズンにいきなりバイエルンと優勝争いを演じて2位になった。2018-19シーズンから6年連続で欧州チャンピオンズリーグ(CL)出場権を手にしており、もはやドイツの名門の一つになったと言っていい。

ちなみに現在、ザルツブルクは公式にはレッドブルグループに属していない。UEFAに「同一オーナーのクラブはCLに同時に出場できない」という規約があるため、2017年に「組織改変」を行ったからだ。

レッドブル社はザルツブルクの経営権を手放し、あくまでメインスポンサーという位置付けに変更。ラングニックのように両クラブを横断して関わっていた人も、どちらかのクラブに専念することになった。

とはいえ、今でも両クラブのパイプは太く、広義の意味でザルツブルクもレッドブルグループの一員と見なしていいだろう。

ハーランドを筆頭に数多くの若手が飛躍

これまでレッドブルグループから多くの選手が飛躍してきた。

最大の出世頭はマンチェスター・シティのエース、アーリング・ハーランドだろう。母国ノルウェーのモルデからザルツブルクへ加入し、ドルトムントを経て、2022年にマンチェスター・シティへステップアップ。1年目にクラブ悲願のCL初優勝をもたらした。

南野拓実も成功例の一人だ。2015年にセレッソ大阪からザルツブルクへ加入し、2020年にリバプールへ飛躍した。

他にもマリ代表のサディオ・マネ(ザルツブルク→サウサンプトン→リバプール)、ハンガリー代表のドミニク・ソボスライ(ザルツブルク→ライプツィヒ→リバプール)、ザンビア代表のパトソン・ダカ(ザルツブルク→レスター・シティ)などたくさんのタレントをプレミアリーグへ送り込んできた。

ザルツブルクはアフリカの選手をピッチ外でサポートする体制を整えており、それも飛躍を支える一要素になっている。

レッドブルグループはこれまで数々のサッカー界の常識を覆してきた。赤い雄牛の突進は日本サッカー界の固定観念を打ち砕き、新たなムーブメントを起こしてくれるに違いない。

木崎 伸也(きざき しんや)

スポーツライター。2000年代にドイツを拠点に欧州サッカーを取材するなど、欧州サッカーに造詣が深い。著書に「サッカーの見方は1日で変えられる」、「直撃 本田圭佑」等。漫画「フットボールアルケミスト」が文化庁メディア芸術祭・漫画部門審査委員会推薦作品に選出。